前ページ

次に、「年次有給休暇の取得義務化」 については、これは全ての企業において、2019年4月から

・年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年5日については、使用者が時季を指定して取得させる

ことが必要になりました。

これについても、例えば4月1日に入社した職員が10月1日に有給休暇を10日付与されたとしたら、次の年の9月30日までに5日取得する訳ですが、その間の4月1日には新たな有給休暇が例えば11日付与されるので、始めて有給休暇が付与された10月1日から翌翌年の3月31日の間には何日取得しなければならないのか、などという問題があり、ちょっと複雑だと感じました。どの企業にも共通の分かり易い基準にするっていうのは、なかなか難しいのでしょう。

他にも、労働基準法36条に基づく労使協定、いわゆる 「36(サブロク)協定」 の作成における注意点などについて、説明して頂きました。

いずれにしても、『投資やイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境をつくる』 という大目標を実現するために8つの施策 (実施事項) があるということで、今後は目標達成に向けて、企業ごとに努力を続けることになります。

少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少という状態は、これからも続くような気がしますが、少しでも働くことに意欲を持てる世の中になればいいなあ〜と思う今日この頃の私なのでした。 (※百)

厚生労働省作成の 『働き方改革関連法に関するハンドブック』 を使用して、その内容が解説されました。

「働き方改革関連法」 には、大きく8つの柱がありますが、この日は その内の

1.時間外労働の上限規制を導入

2.年次有給休暇の確実な取得

を重点的にみていきました。

これまで、大臣告示による時間外労働の上限はあったようですが、法律上は上限がなかったということに、まず軽くビックリです。

今回の改革で、就業時間の上限は原則として月45時間・年360時間となり、

臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合においては、

・時間外労働が年720時間以内

・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満

・時間外労働と休日労働の合計について、複数月の平均が80時間以内

・月45時間を超えることが出来るのは、年間6ヶ月まで

となります。

ただし、弊社のような建設事業を営む企業には適用猶予がありまして、2024年4月1日から、上限規制が適用されます。

それまでに、社内の環境を整えて就業時間の上限を遵守できるようにする、ということなのでしょう。例えば人員を増やして一人当たりの時間外労働を減らす

とか、仕事の内容(手順)を見直して、時短を目指す とか…。

働き方改革の勉強会に参加しました!

『ちょっと一息』 は、総務部がお届けする地域の情報です。

11月11日は、白糠ししゃもの日。

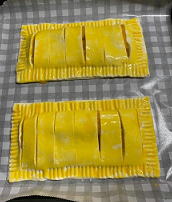

カボチャパイ、作りました。

毎年恒例になりつつある カボチャの収穫!

左の写真が今回収穫したカボチャです。

「栗みやこ」、「かぼちゃ銀河」、「あずまえびす」という3種類の品種の種を蒔いてみました。結果、それぞれ違う特徴のカボチャを収穫することができて、とても楽しかったです。

このうち、下の方に写っている1番濃い色のカボチャ (おそらく 「あずまえびす」 だと思うのですが…) を使って、今回は、カボチャパイを作りました。

冷凍のパイシートを使った とても簡単な作り方なので、ご紹介させていただきます。

次ページ